Haïku

Une filet de lumière

Des eaux stagnantes

L'espoir renaît ____

Le regard fixe

Le coeur alerte

L'immensité __

Les souvenirs s'essouflent

Le futur s'estompe

L'intensité d'être _______

Une filet de lumière

Des eaux stagnantes

L'espoir renaît ____

Le regard fixe

Le coeur alerte

L'immensité __

Les souvenirs s'essouflent

Le futur s'estompe

L'intensité d'être _______

[1er mars 1897]

Louis de Saint-Jacques

J'estime très haut M. Gide ; il est un des nouveaux venus de qui l'on est en droit d'attendre de belles réalisations, et déjà il nous donna un peu plus que des promesses : le Voyage d'Urien et Paludes nous montrèrent chez lui cette anxiété si intéressante du jeune homme qui cherche sa voie, angoisse que tous nous ressentîmes quand, après en avoir délibéré avec nous-mêmes, nous résolûmes d'entrer dans la vie. Il me semble que dans son volume, M. Gide nous livre au moins une part de ses propres délibérations, le problème vital l'attire, et, s'il n'arrive pas encore à en trouver la solution complète, ses efforts n'en demeurent que plus louables parce qu'ils furent persévérants. Ce faisant, plus que bien d'autres, il fit vraiment oeuvre d'art. En effet, Schopenhauer le remarque avec justesse (1) : « Le résultat de toute conception purement objective, donc aussi de toute conception artistique des choses, est une nouvelle expression de l'essence de la vie, une nouvelle réponse a cette demande : qu'est-ce que l’existence ? — Chaque véritable œuvre d'art bien réussie répond à cette question à sa manière et toujours juste... Son but propre est de nous montrer la vie et les choses telles qu'elles sont réellement; seulement, dans la réalité, elles ne peuvent être comprises par tout le monde, parce qu'une foule de conditions accidentelles, objectives et subjectives viennent les voiler. C'est ce voile que l'art écarte. » M. Gide n'a pas écarté le voile; mais, et c'est là son éloge, il s'y est essayé. Et, certes, il n'avait pas besoin de nous expliquer sa tentative à l'aide de cette préface qu'il a pris la peine d'écrire en rééditant les aventures d'Urien. Le livre lu, on découvre aisément soi-même l’émotion qu'il représente et que l'auteur résume très bien du reste en une seule phrase qu'il est bon de citer : cette émotion « n'est point une émotion particulière; c'est celle même que nous donna le rêve de la vie, depuis la naissance étonnée jusqu'à la mort non convaincue; et mes marins sans caractères tour à tour deviennent ou l'humanité tout entière ou se réduisent à moi-même. » Cette conception, si je ne me trompe, dérive strictement de celle de Schopenhauer que nous venons de transcrire. Mais cette coïncidence, pour être curieuse, n'est pas étonnante : M. Gide a du goût pour les idées générales, il n'est donc pas extraordinaire qu'à l'occasion de l’une d'entre elles, il se rencontre précisément avec un des philosophes modernes qui les ont le plus aimées.

De cette rare qualité d'esprit qui pousse M. Gide à se préoccuper avec passion de pure métaphysique, il résulte une autre conséquence plus grave qui doit lui être reprochée : il oublie que les conditions de l'œuvre d'art ne doivent pas être les mêmes que celles de l'œuvre philosophique, et, perdant l'exacte notion de ces différences essentielles, il arrive qu'il n'en tient plus compte : il abstrait trop. Bien qu'ils agissent et qu'ils voyagent, Urien et ses compagnons ne vivent pas. Aucun signe distinctif ne les sépare les uns des autres. Leurs discours ne sont d'ordinaire que des jeux de rhétorique. On sent toujours que M. Gide demeure le mécanicien qui fait mouvoir leurs rouages, ils ne sortent jamais de leurs attitudes de marionnettes. Et, privés d'une âme qui leur appartienne, ils ne peuvent pas nous retenir. Quant aux décors qui les entourent, à part ceux de la mer Glaciale, ils nous laissent tout aussi froids. La course errante à travers l'océan Pathétique se prolonge mortellement d'une île imaginaire à une ville irréelle, d'une ville illusoire à une île qui n'est pas. La dérive sur la mer des Sargasses s'accomplit de même sorte. Seule, la marche vers le pôle parvient à se dramatiser. Le tort de ces explorations diverses, c'est qu'elles accusent trop l'emploi du même procédé, la description du paysage symbolique, c'est-à-dire du site qui n'existe pas. L'ouvrage de M. Gide ne contient pas, en effet, autre chose qu'une série de tableaux dont tous les éléments sont bien empruntés à la nature, mais dont l'aspect rigide et morne nous révèle qu'ils ne sont pas vécus : il me plairait de les nommer des tableaux métaphysiques. Le principe sur lequel l'auteur s'est appuyé pour les construire mérite par son originalité qu'on lui prête quelque attention. « Il semble juste » à M. Gide « qu'une émotion que donne un paysage puisse se resservir de lui — comme d'un mot — et s'y reverser tout entière, puisqu'elle en fut à l'origine enveloppée... Le manifeste vaut l’émotion intégralement...; émotion et manifeste forment équation ; l'un est l'équivalent de l'autre. Qui dit émotion dira donc paysage ; et qui lit paysage devra donc connaître émotion. Une émotion naît... non, elle est. Elle est depuis aussi longtemps que toutes choses qui la manifestent.... sa vie est le besoin même de se manifester... C'est l'émotion qui choisit elle-même son manifeste. Cette fois elle choisit le paysage.— pourquoi ? parce que pourquoi ne l'avait-on pas déjà choisi ? » — Ainsi l'émotion serait indépendante de nous, elle serait « issue de Dieu », « sa mort serait impossible », par suite elle serait éternelle, ce serait une véritable entité. Et non pas une entité morte, mais une entité douée d'une activité sans terme, vivante et se manifestant sans cesse au gré de cette même activité. M. Gide a-t-il bâti cette théorie pour expliquer son livre, ou bien a-t-il écrit son livre pour confirmer cette théorie? Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, peu importe, le paradoxe qu'il présente est ingénieux, mais il n'est guère soutenable. Pour lui donner une apparence de raison, M. Gide a dû tourner une difficulté sérieuse : il a fallu qu'il évitât de nous définir exactement ce qu'il entendait par le mot émotion. Il espérait ainsi, sans éveiller notre attention, donner librement carrière à son penchant pour la métaphysique, en douant l'émotion, phénomène tout subjectif, d'un être que, par elle-même, il lui est impossible d'avoir ; car il n'y a d'émotion que là où il y a un sujet connaissant. Si moi, sujet connaissant, je considère un paysage, ce paysage, la chose est sûre, me fournira une émotion. Mais cette émotion n'était pas contenue dans le paysage elle n'était pas en dehors de lui, non plus. Cette émotion n'existait pas avant que je me fusse représenté le paysage. Simplement elle est née en moi à la suite de cette représentation, et sitôt que j'en eus connaissance, elle se transforma en notion. Mais émotion, notion ou représentation, tout cela dépend de moi-même, et tout cela, sans moi, n'existerait pas. Toutes ces choses ne sont que des modes de mon activité intellectuelle; elles sont en moi et pour moi des manifestations de mon moi, elles n'ont rien de fixe qui leur soit propre, et toutes varieront à mesure que le moi qui les conditionne variera. C'est pourquoi il n'est pas vrai de dire que « le manifeste vaut l'émotion intégralement ». Le même paysage ne donne jamais la même émotion, car pour qu'il y ait une émotion, il faut que je regarde le paysage ; et suivant l'état d'esprit dans lequel je me trouverai, ou le degré de sensibilité qui sera le mien au moment où je l'aurai en ma présence, étant d'ailleurs supposé que rien ne change dans le paysage, mon émotion revêtira les formes les plus diverses : le paysage ne sera que l'occasion d'une émotion dont je suis l'acteur. L’émotion est le résultat de cette rencontre de mon moi avec le paysage. Par suite, elle ne se reproduira intégralement et identiquement qu'à cette double condition : que le paysage ni moi, nous n'ayons varié, et que la rencontre de mon moi avec le paysage s'effectue toujours de la même façon.

On ne peut, sur une erreur, échafauder une œuvre parfaite; qu'elle se produise en art ou en philosophie, elle empêche une édification solide, de même qu'en mathématiques elle ruine tous les calculs. Le Voyage d'Urien est la meilleure des preuves que, malgré son incontestable talent et ses belles qualités de style, M. Gide a échoué dans son essai de démonstration pratique du théorème faux qu'il avait formulé. Il voulut en faire l'application à « cette émotion même que nous donna, le rêve de vie, depuis la naissance étonnée jusqu'à la mort non convaincue ». Il tenta de l'exprimer par des paysages, au lieu d'en animer Urien et ses compagnons d'infortune. Il eut enfin cette ambition de réaliser dans ses marins tour à tour l'humanité entière ou sa propre conscience. Mais cette émotion devant la vie, il ne pouvait fatalement la concevoir que sous la forme particulière qu'elle prenait dans son intelligence. Et comme nécessairement encore cette émotion, ou plutôt cette notion, était abstraite, en la réduisant en paysages, il ne créait que des paysages abstraits. Ils sont abstraits, par suite ils ne sont point dans la nature; composés en vertu d'un artifice, ils sont tout artificiels. Ainsi, quand M. Gide voulut dépeindre l'ennui de vivre, il mena ses tristes errants sur la mer grise des Sargasses, parce que, pour lui, ce manifeste valait cette émotion intégralement. Mais si, pour moi, cet ennui est plutôt le désert Arabique, ou la Champagne crayeuse, ou les immenses solitudes de la Sibérie désolée, la mer des Sargasses ne m'évoquera pas l'ennui de vivre, je ne m'intéresserai qu'au décor extérieur, c'est-à-dire à la mer des Sargasses en tant que mer des Sargasses, et j'exigerai de M. Gide qu'il m'en donne une description fidèle comme s'il y était allé. Or on voit trop qu'il n'y est pas allé. On voit aussi qu'il est gêné de son procédé même : il ne sait trop comment sortir de son océan Pathétique, puisque, en réalité, il n'y a aucune raison pour qu'il en sorte, la série des tableaux pouvant être indéfinie; et quand il gagne le pôle, on s'aperçoit tout au contraire qu'il est proche du terme, tant la hâte de finir se révèle sous les mots. Car le style de M. Gide est un style singulier. Non pas que j'attache à cette épithète un sens péjoratif ou une signification désobligeante ; bien loin de là, je considère qu'en le qualifiant ainsi, je lui décerne un grand éloge : nous devons tous nous efforcer d'avoir un style qui soit le nôtre et pas celui d'un autre, et c'est pour avoir acquis ce mérite que celui de M. Gide est en tout point singulier. J'en connais peu où les mots vivent d'une vie plus intense. Ils se construisent en phrases bouillantes de passion contenue : ils se renforcent en s'assemblant. Je tiens que ce don n'est pas ordinaire. Et je suppose qu'il provient sans doute du tempérament nerveux de l'écrivain. Grâce à lui, le voyage d'Urien se colore d'une certaine vie : sous la froideur des paysages, des crispations et des exaltations se montrent; ce sont, quoi qu'il en dise, celles-là même de M. Gide, ou c'est du moins parce que nous voyons que ce sont elles que nous nous intéressons à ce livre, et qu'il nous plaît, malgré l'erreur capitale qui présida à sa composition.

La nervosité que laisse percer Urien se déploie tout à son aise dans Paludes, fantaisie en six chapitres étiquetés chacun d'un jour de la semaine, suivis d'une table des phrases les plus remarquables et clôturés par une postface qui ne figurait pas dans l'édition originale. Cette postface répond à la dédicace légèrement pince-sans-rire « Pour mon ami Eugène Rouard j'écrivis cette satire de quoi ? » Nous y trouvons cette confidence que le livre fut écrit par un jeune homme passionné, après un an de maladie et de voyage au pays de la lumière, loin de notre civilisation absurde et selon ce plein optimisme que procure la convalescence. Il fut écrit comme un soulagement, pour rire ; comme une préface, pour annoncer le prochain volume de M. Gide à paraître sous ce titre : les Nourritures terrestres ; comme une satire enfin de « ces hommes du Nord qui croient toujours qu’au-dessus du bien se pourrait obtenir quelque mieux préférable ».

Comment Paludes ou le traité de la contingence annonce-t-il les futures Nourritures terrestres ? je ne saurais préjuger. Mais que l'auteur ait voulu rire, je n'en disconviens pas. Qui plus est, j'avoue que son rire me semble influencé par cette longue maladie qui lui fut antérieure, de telle sorte qu'il est parfois morbide et grimace au lieu de s'épanouir. Je reconnais que M. Gide a dû énormément s'amuser tandis qu'il travaillait à son livre, je regrette qu'il n'ait pas eu pitié de ses lecteurs submergés à la fin sous les flots de son ironie. Ils en furent si affectés que, paraît-il, ils ne comprirent rien à Paludes puisqu'une postface devint utile pour le leur expliquer : c'est du moins ce que prétend M. Gide, et j'ai peur, à ce point de vue, qu'il ne les ait trop sévèrement jugés. Si, nous autres lecteurs, nous ne sommes pas tous des génies, nous ne sommes pas cependant tous d'absolus imbéciles; et les œuvres de M. Gide ne sont pas vraiment si abstruses pour que de toute nécessité elles aient besoin d'éclaircissements. Du reste l'avant-propos de Paludes le déclare : « Si nous savions ce que nous voulions dire nous ne savons pas si nous ne disions que cela — On dit toujours plus que CELA... Attendons de partout la révélation des choses ; — du public, la révélation de nos œuvres. » Alors pourquoi se plaindre ensuite « des protestations infinies » soulevées par son livre, et pourquoi s'irriter de « n'avoir pas été compris ». Vous dites vous-même que ce qui vous intéresse dans Paludes « c'est que vous y avez mis sans le savoir ». Pourquoi donc ne voulez-vous pas admettre que mes commentaires, fussent-ils stupides, ne vous révéleront pas « cette part d'inconscient » que vous « avez mis dans votre livre, et ce que vous voudriez appeler la part de Dieu » ? Je suis votre public, écoutez-moi, même si je déraisonne ; car si je déraisonne, il se peut que votre livre en soit la cause et vous aurez ainsi appris par moi que dans votre œuvre était la déraison : je vous aurai rendu service. Si vous avez le sentiment de la justice, vous m'en serez reconnaissant. Que M. Gide me pardonne donc d'oser discuter la qualité de son rire. Il est trop continu et trop toujours le même, il rappelle le rire hystérique qui finit par inquiéter, tant il se prolonge, et il résulte d'un genre de comique qui ne varie pas assez : le comique dans les mots. Ce comique n'exige que de l'esprit et quelque souplesse de style consistant en des rapprochements, des oppositions, des transpositions ou des cadences ; il suffit d'avoir étudié sa langue et de savoir s'en servir. Mais il y a deux autres comiques qui sont d'un ordre plus élevé : c'est le comique dans les caractères et le comique dans les situations, que, seule, l'observation de la vie nous permettra de percevoir. Paludes ne nous présente le deuxième que rarement, par exemple la soirée chez Angèle; quant au premier, il en est complètement absent. Ce Je qui parle tout le long du livre, en lui-même n'est pas risible ; Angèle et ses amis, non plus. C'est que Je est un individu malade, tandis qu'Angèle et ses amis sont des êtres insignifiants. La personnalité de l'un est plutôt tératologique, au lieu que celle des autres demeure à peu près amorphe. Ceux-ci pèchent par défaut, et celui-là par excès. D'où, un manque d'harmonie dans l'ensemble, et un déséquilibre général qui s'aggrave de ce que tous ces personnages sont plus ou moins artificiels. M. Gide les a songés, il ne les a pas vus : son Je est impossible. Il a voulu nous conter « l'histoire de la maladie qu'une idée cause dans tel esprit ». Et il est tombé dans une erreur analogue à celle que j'ai critiquée à propos du Voyage d'Urien. Pour lui, en effet, l'idée est, comme l'émotion, en ce sens qu'elle est en dehors de nous et qu'elle fait partie du royaume de Dieu. « Elle est dévoratrice et se nourrit de nous; nous ne sommes ici que pour lui permettre de vivre... et elle vit à nos dépens... nous sommes voués à l’idée. » Ainsi le paysage est voué à l'émotion. « Nous ne nous sauverons pas de cela ; on ne s'échappe pas de Dieu : Dieu nous possède infiniment. Dévouons-nous donc a l'Idée. » Il serait oiseux de discuter une telle métaphysique, étant donné qu'elle se borne à affirmer sommairement. Mais, de même que pour Urien, nous voyons dans Paludes à quoi elle aboutit : simplement à des efforts vers la vie. Toutefois ne l'en blâmons pas. Car cette préoccupation de vivre est ce qui fait de M. Gide une des personnalités les plus intéressantes de la génération qui vient. C'est elle, si elle persévère, qui le dégagera de toute cette littérature dont il s'embarrasse. J'entends ici par littérature ce goût pour les formes oratoires et emphatiques, ce penchant vers l'artificiel et le factice, cette inclination pour des paradoxes philosophiques et des raisonnements hasardés, en un mot cette imagination qui se souvient trop de la science puisée dans les livres et qui gâte fâcheusement ses plus sincères élans. Il faut que M. Gide oublie ce qu'il a appris. Lorsqu'il se sera baigné dans la nature, à la source de la jeunesse éternelle, il deviendra superbe et vigoureux. La noblesse de son style aura gagné en ampleur. Il aura rejeté les attitudes forcées, les sursauts trop brusques, les tournures conventionnelles ou même irrégulières qui parfois le détériorent. Mais la passion l'animera selon des lignes belles et pures. Alors M. Gide n'aura plus devant la vie l'émotion grêle et la lassitude triste d'Urien et de ses marins ; il ne sera plus convalescent ainsi qu'il fut au moment de Paludes. Il comprendra que la vie est claire, simple et logique. Il saura la chérir pour elle-même et non plus pour de pénibles théories idéologiques. Et nous-même, qui déjà l'aimons beaucoup, si tous ces vœux se réalisent, nous n'aurons plus à l'ennuyer de nos critiques, et nous l’aimerons encore plus que maintenant.

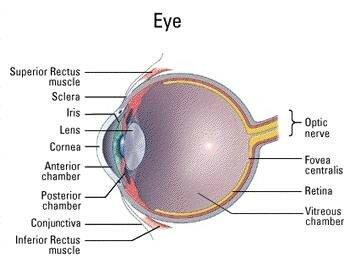

L'oeil

humain est un système optique d'une grande complexité ; son

fonctionnement, même si l'on se cantonne à une description élémentaire,

suppose une parfaite adéquation entre plusieurs composants complexes :

L'iris,

équivalent du diaphragme de nos appareils photos, régule la quantité de

lumière reçue. Le cristallin, équivalent de l'objectif, est une

lentille biconvexe qui a la propriété de se déformer pour ajuster la

mise au point (réglage de la focale). La rétine, soit la pellicule,

contient quelques 125 millions de cellules photosensibles (comparez

cette valeur à la résolution de votre appareil photo numérique). Elle

reçoit - indirectement - une image parfaitement nette, grâce au bon

fonctionnement des deux autres organes décrits, assure un

pré-traitement et envoie l'information visuelle au nerf optique à fin

de traitement définitif par le cerveau.

Un tel système ne peut

fonctionner qu'à l'état achevé. Le dysfonctionnement d'un seul des

composants entraîne une vision imparfaite, soit une image non

reconnaissable, voire pas de vision du tout.

Dans ce contexte,

il apparaît très difficile d'expliquer l'apparition de l'oeil dans un

cadre évolutionniste. Puisque le système n'est fonctionnel qu'à l'état

achevé, que l'évolution ne peut procéder que par micro-mutations,

comment imaginer une chaîne complète, conférant un avantage évolutif

strictement croissant, allant de l'absence de perception visuelle à

l'oeil moderne ?

Pour les tenants des approches alternatives,

cette chaîne n'existe tout simplement pas, elle n'est pas possible : la

probabilité de coévolution des composants de l'oeil, dans le strict

respect de l'avantage évolutif, est trop faible pour pouvoir être

acceptée.

Pour Darwin, qui s'est penché sur le cas de l'oeil

dans la partie "Difficultés de la Théorie" de son texte fondateur,

cette chaîne doit exister, même si les archives fossiles n'en

permettent pas la reconstitution. Ce cas interroge néanmoins fortement

Darwin. C'est au cours de son traitement qu'il a écrit cette fameuse

phrase ayant fait le bonheur des créationnistes : "Si l'on arrivait à

démontrer qu'il existe un organe complexe qui n'ait pas pu se former

par une série de nombreuses modifications graduelles et légères, ma

théorie ne pourrait certes plus se défendre.".

Dawkins est un

des chantres de l'évolution. Pour lui, cette fameuse chaîne existe.

Mieux encore, on peut en reconstituer les principales étapes.

Dawkins

commence par rejeter le raisonnement selon lequel un oeil incomplet est

un organe inutile. A son sens, "5 % d'oeil valent mieux que pas d'oeil

du tout". Imaginons le premier organisme doté de composants

photosensibles. Ces composants sont très imparfaits, ils lui permettent

à peine de distinguer des variations de luminosité. Pourtant, ils sont

suffisants pour que - une fois, deux fois.... - il puisse échapper à

ses prédateurs. A partir de là, le mécanisme de la Sélection Naturelle

pourra jouer son rôle.

Si 5 % d'un oeil confère un avantage

évolutif, il doit être possible de trouver, encore à l'heure actuelle,

des organismes dotés d'yeux "incomplets". C'est bien ce que montre

Dawkins, de nombreux animaux (invertébrés essentiellement) sont dotés

d'yeux n'ayant que quelques uns des composants de l'oeil moderne.

Certains unicellulaires disposent d'un simple "point sensible"; des

mollusques disposent d'une couche de cellules photosensibles disposées

dans une cuvette, ce qui leur permet d'avoir une idée de la direction

de la lumière. Les nautiles sont célèbres pour leur oeil "vide" :

disposant de l'essentiel des composants d'un oeil moderne, il n'a pas

de cristallin et se présente donc sous la forme d'une poche ouverte

dans laquelle l'eau circule.

D'après Dawkins, il existe donc

une chaîne complète de micro-évolutions qui conduit de l'absence d'oeil

à l'organe que l'on connaît. Pour lui cette dynamique peut

s'interpréter comme relevant d'une fonction continue : on peut

parfaitement imaginer une série de mutations - toujours plus

petites - qui permette de passer d'un état à un autre.

L'analyse

de Dawkins est très convaincante. Qu'il s'agisse de l'oeil, de l'aile

ou de l'écholocation, sa présentation d'une chaîne continue de

micro-mutations toujours favorables apparaît pleinement crédible. On

relèvera toutefois deux grands types de critiques :

- Il

est difficile d'accepter que l'on puisse considérer des "mutations

toujours plus petites" tout en admettant qu'elles soient

systématiquement porteuses d'un avantage adaptatif suffisant pour que

puisse jouer pleinement la Sélection Naturelle. Si 5 % d'un oeil

permet par exemple de se faire une idée de la direction de l'objet vu,

alors que 2 % ne permettait que de distinguer une variation d'intensité

lumineuse, on peut croire que l'individu porteur de cette mutation

dispose d'un avantage suffisant pour le transmettre en beaucoup plus

forte quantité que les autres individus. Mais si le sixième pour-cent

n'apporte qu'une très légère amélioration du sens de la direction,

est-il crédible d'admettre que cet avantage sera suffisant pour se

transmettre ? Et, si l'on suit le raisonnement de Dawkins, qu'en

sera-t-il du passage de 6 % à 6.01 % ?

- Il existe des cas où

l'existence même de la chaîne est impossible. On citera à la suite de

Denton le cas des capsides virales qui sont soit cylindriques, soit en

forme d'icosaèdres. Ces formes sont parfaitement expliquées à partir

d'une simple application des lois de la physique. En revanche, il

n'existe pas de structures intermédiaires permettant de passer de l'un

à l'autre, toute structure intermédiaire étant instable. On peut

également, à titre d'illustration , citer le cas du poumon aviaire.

Chez les vertébrés, l'air entre et sort des poumons par les mêmes

voies, circulant une fois dans un sens, une fois dans un autre. Dans le

cas des oiseaux, il existe un mécanisme complexe assurant un sens de

circulation unique. Là encore, ce système nécessite le parfait

fonctionnement simultané de plusieurs composants. Sans entrer dans les

détails, et considérant l'importance d'un quelconque dysfonctionnement

du système respiratoire, comment décrire la chaîne parcourue du poumon

classique au poumon aviaire ?

Ces critiques sont fondées. Elles

montrent que la Théorie de l'Évolution, à son stade actuel, reste

incomplète. Elle n'en demeure pas moins, et de loin, la plus féconde et

probablement la plus proche de la réalité, de toutes les théories

scientifiques proposées pour expliquer l'histoire et la

complexité de la vie.

Albert Camus est né à Mondovi (Algérie) le 7 novembre 1913 ; il est mort près de Villeblevin (Yonne) le 4 janvier 1960 d'un accident d'automobile. Son père, ouvrier agricole, fut tué en 1914 à la guerre. Sa mère, d'origine espagnole, vient alors habiter un quartier populaire d'Alger. En 1918, il entre à l'école communale. Il obtient une bourse et fréquente le lycée d'Alger jusqu'en 1930, année où il subit les premières atteintes de la tuberculose. Il fait des études de philosophie sous la direction de Jean Grenier qui restera son ami. Il se marie en 1933, divorce en 1935, date à laquelle il adhère au parti communiste, dont les prises de position envers les Arabes provoquent sa démission en 1936.

Il fonde le "Théâtre du Travail", participe à la rédaction collective d'une pièce, Révolte dans les Asturies et commence à écrire L'Envers et l'endroit. Il se livre à des métiers divers afin de poursuivre ses études. Il présente un diplôme d'études supérieures sur "Les rapports de l'hellénisme et du christianisme à travers les œuvres de Plotin et de saint Augustin". Il lit Epictète, Pascal, Kierkegaard, Malraux, Montherlant. Il parcourt l'Algérie avec la troupe théâtrale de Radio-Alger, adapte Le Temps du mépris de Malraux, Le Retour de l'enfant prodigue de Gide, le Prométhée d'Eschyle et joue lui-même diverses pièces dont une adaptation des Frères Karamazov de Dostoïevski. Il visite l'Espagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, lit Albert Sorel, Nietzsche et Spengler. En 1938, journaliste à L'Alger Républicain, il commence à écrire Caligula, publie Noces et pense déjà à l'Etranger et au Mythe de Sisyphe. En 1939, il enquête sur la Kabylie et s'attire l'animosité du Gouvernement Général. Il se remarie en 1940, vient à Paris, fait du journalisme, retourne en Algérie et revient en France en 1942. Il lit Tolstoï, Marc Aurèle, Vigny, rédige La Peste au moment où paraît L'Etranger. Il entre dans le mouvement de résistance "Combat" qui le délègue à Paris en 1943. A la Libération, il devient rédacteur en chef du journal Combat. En 1944, il fait représenter Le Malentendu – puis Caligula en 1945, L'Etat de siège en 1948 et Les Justes en 1950. En 1946, il parcourt les Etats-Unis et en 1947 il publie La Peste. Il lit Simone Weil et s'élève dans Combat contre la répression de la révolte malgache, signe en 1949 un appel en faveur des communistes grecs condamné à mort. Il voyage en Amérique du Sud. Il fait paraître l'Homme révolté (1951), qui sera suivi d'un débat avec Jean-Paul Sartre, cause de leur rupture. En 1952, il démissionne de l'UNESCO qui a admis l'Espagne franquiste en son sein. En juin 1953, il se prononce en faveur des ouvriers tués au cours des émeutes de Berlin-Est. En 1955, il voyage en Grèce et est amené à s'entremettre dans le drame de l'Algérie. Il lance à Alger, devant les membres des différentes communautés musulmanes, un appel à la trêve. Il publie La Chute en 1956, travaille à la mise en scène de Requiem pour une nonne tiré d'un roman de Faulkner, s'élève contre la répression des insurgés hongrois par les Soviétiques. En 1957, il publie un recueil de nouvelles, L'Exil et le royaume, puis Réflexions sur la peine de mort. Il reçoit la même année le Prix Nobel de Littérature. Il meurt en 1960 dans un accident de voiture.

"Admirable conjonction d'une personne, d'une action et d'une œuvre." Ainsi Jean-Paul Sartre définit-il les raisons de l'influence qu'exerça Albert Camus sur un public fervent. Sa seule biographie permet déjà de remarquer qu'il prit toujours la position qui s'imposait quand l'histoire soulevait une question morale d'importance. L'œuvre semble capable, elle aussi, d'inspirer des choix nouveaux comme l'indiquent des sondages renouvelés auprès de la jeunesse, qui continue à la placer très haut. Ce qui fait sa force, c'est sa flexibilité. Ce n'est pas une philosophie en forme que l'on trouve dans ces livres. C'est une pensée qui s'articule autour de mots clefs – absurde, révolte – et trouve sa meilleure expression dans le roman, le théâtre et l'essai.

De l'aveu même de Camus, cette œuvre comprend deux cycles. A celui de l'absurde appartiennent Caligula, L'Etranger, Le Mythe de Sisyphe et Le Malentendu, ce qui couvre les livres parus entre 1942 et 1944. Au cycle de la révolte correspondent La Peste, L'Etat de Siège, Les Justes et L'Homme révolté, donc les livres publiés entre 1947 et 1950. Classement qui laisse de côté les œuvres de jeunesse et celles de la maturité, notamment La Chute, qui annonçait un nouveau départ.

Dans le deuxième Cahier Albert Camus, Paul Viallaneix souligne que deux élément ont joué très tôt un rôle de "valeurs sensibles" : la pauvreté et le soleil. Mais déjà dans Noces apparaît la présence secrète de la mort qui menace le bonheur physique. "Tout ce qui exalte la vie accroît en même temps son absurdité." L'absurde se présente sous deux aspects : discordance de l'homme et du monde extérieur – désaccord de l'homme avec lui-même. L'Etranger concrétise l'absurdité considérée sous ces deux angles. C'est dans une sorte de rêve éveillé provoqué par le soleil que Meursault tue un Arabe. Dans la seconde partie, le procès se heurte à une société absurde. Dans la préface que Camus a écrite pour l'édition américaine de son roman, il déclare : "Bien que (Meursault) soit privé de toute sensibilité, une passion profonde, parce que tacite, l'anime, la passion de l'absolu et de la vérité". Passion que contredit le cours ordinaire de la vie. Le Mythe de Sisyphe, qui n'est pas un texte théorique dont L'Etranger serait l'application, approfondit la notion d'absurde. La vie vaut-elle la peine d'être vécue dans un monde sourd à l'absolu et à la vérité ? Le suicide n'est-il pas la solution à cette question ? Repoussant toute transcendance religieuse ou philosophique, Camus demande qu'on vive cependant, mais les yeux fixés sur cette absurdité. C'est là le fondement d'une lucidité qui se traduit par la révolte, la liberté et la passion. L'absurde trouve des prolongements au théâtre. Caligula a appris que les hommes meurent et ne sont pas heureux. Il demande l'impossible, la lune. Le Malentendu soulève la question du langage. C'est faute de trouver les mots justes que meurt le voyageur.

La Résistance va apprendre à Camus que l'absurde peut mener à des excès meurtriers. Il faut donc lui trouver un butoir. Si ce monde n'a pas de sens, l'homme du moins en est-il un. "Il est le seul être à exiger d'en avoir un" ( Lettres à un ami allemand, 1944). Au nihilisme s'oppose la révolte. "Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation". En se révoltant, l'homme engage par là même la communauté humaine. "Je me révolte donc nous sommes". La Peste, allégorie du nazisme, définit à travers les prises de position d'un certain nombre de personnages exemplaires des impératifs face au mal : ne pas s'en rendre responsable, secourir, comprendre. L'Etat de siège reprend le même thème à la scène. Les Justes mettent en valeur la responsabilité individuelle. Un homme peut-il en tuer un autre en vue du bien futur de l'humanité ? Débat qui est au centre de L'Homme révolté, ouvrage qui marque de la part de Camus un certain éloignement par rapport à l'existentialisme.

Il s'élève contre la divinisation de l'Histoire. La révolte qui vise à rétablir la justice, si elle dégénère en révolution, la voici qui instaure le terrorisme d'État. Ici, Camus devance les prises de position des "nouveaux philosophes" face aux pouvoirs politiques et aux goulags. A l'époque, L'Homme révolté souleva une violente protestation de la part des progressistes. Camus, touché dans sa sensibilité, s'interroge : est-il la "belle âme" que certains veulent voir en lui ? Une tragédie le déchire à la même époque, la guerre d'Algérie. Il se déclare opposé à une attitude conservatrice ou d'oppression mais aussi à une pure démission. Il finira par se taire, persuadé que toute parole dans une pareille situation prêtera au malentendu.

Avec La Chute, il atteint deux objectifs. Ce roman vise les intellectuels de gauche des années 50 dont il dénonce la mauvaise foi, qui instruisent le procès de leur époque pour mieux s'encenser eux-mêmes et montrer ainsi leur belle âme. Cette arme, Camus la retourne ensuite contre lui-même. Toutes les vertus qui firent de l'avocat Jean-Baptiste Clamens un avocat parisien fêté ne sont-elles pas subterfuges hypocrites ? Devenu à Amsterdam "un juge pénitent", il dénonce le mal universel mais il ne s'exempte pas de le partager. Tout le monde est coupable et cette culpabilité intérieure, nul ne doit l'oublier au moment où il combat le mal.

Que Camus ait situé son roman dans les brumes du Nord amplifie encore le climat oppressant du roman. L'Afrique du Nord a toujours été le lieu du monde où, pour Camus, s'opèrent entre l'homme et le cosmos des échanges bénéfiques. Et voici que cet endroit privilégié se voit à son tour contaminé, comme le montre L'Exil et le royaume. Camus, l'homme méditerranéen, l'homme des limites, de la mesure, de l'équilibre, recherche ici, une fois encore, la réintégration de l'homme dans son royaume, qui se situe sur cette terre même.

Après les cycles de l'absurde et de la révolte, Camus envisageait de donner le cycle de la mesure. Il se trouvait à cet égard affronté depuis longtemps à une contradiction : l'Histoire est une dimension où l'homme est amené à vivre nécessairement. Pourtant, il ne doit pas s'y perdre. L'œuvre d'art permet de résoudre ce dilemme. "L'art nous ramène ainsi aux origines de la révolte dans la mesure où il tente de donner sa forme à une valeur qui fuit dans le devenir perpétuel, mais que l'artiste pressent et veut ravir à l'Histoire." On est loin ici d'une esthétique qui correspondait à la période de l'absurde, où l'œuvre d'art n'avait qu'une fonction : fixer la conscience sur un monde mécanique dénué de sens. De L'Homme révolté, de l'article L'Artiste et son temps et du Discours de Suède (1957), se dégage une esthétique humaniste. L'écrivain diagnostique et exorcise les passions meurtrières non plus sur le plan individuel mais sur le plan collectif. L'art corrige le réel sans l'éliminer, il est communicable à tous, donc incitation au dialogue et donc à la liberté. Au-delà du cycle de la mesure, Camus pensait déjà au cycle de l'amour. Etait-ce le roman dont il avait déjà choisi le titre, Le Premier Homme, qui devait l'inaugurer ?

GUY LE CLEC'H

Dieu,

Dieu, d'abord ce n'est pas à toi Dieu,

ce n'est pas à Dieu que je parle,

Dieu, je parle à ton inexistence,

je lance droit mes yeux comme des pierres

non pas sur toi, je lance droit mes deux yeux vers tout endroit,

droit vers tout endroit où tu n'es pas

comme des pierres lancées mais dans le vide

comme des balles perdues

je lance ma voix comme une pierre vers tout endroit,

tout droit vers tout endroit où tu n'es pas,

je lance ma voix dans tout l'espace, mais, Dieu,

en nul endroit, tu n'as d'oreille

Dieu, bon Dieu, sacré bon Dieu,

sans barbe,

sans cheveux,

sans un poil.

Tu n'es pas bon, pas sacré, pas sacré bon,

sacré bon Dieu, je ne blasphème pas,

vieux sans âge, sourd sans oreille,

je te prie encore bien moins.

Tu n'en as pas un œil de Dieu, Dieu,

pas un bras de Dieu, Dieu,

pas un pied de Dieu, pas un ventre de Dieu,

pas une peau de Dieu, Dieu,

Dieu sans homme

Dieu sans diable

Dieu sans dieu.

Dieu, sacré nom de Dieu en quatre lettres

D comme Désir

I comme Imbécile

E comme Éclairage

U comme Universel.

nom de nom,

non de nom,

sacré non de nom de non-Dieu

mais tu m'as fait assez rigoler, punaise !

voici la rage qui monte rouge entre les dents

voici mon regard, lancé dans le vide, qui cogne

contre un œil, voici ma voix qui cogne,

contre une oreille, voci mes balles perdues dzing!

et dzing qui giclent contre une trogne réelle,

contre une vraie gueule grasse et violette

ou bien contre une vraie gueule de citron pourri

ou un sourire en paire de tenailles. Quelqu'un.

Il s'amène, il te parle. Dieu,

il te prie. Dieu, il parle de Dieu,

il te met des binocles sur ton inexistence,

il affuble d'oreilles postiches ton inexistence,

et il se met des grands poils blancs,

des poils partout tout autour de ton néant.

Dieu, sacré nom de Dieu en quatre lettres,

il n'y a plus moyen de s'entendre

il gueule, le putois, il gueule : Dieu, Dieu,

il s'amène, le curé, criant ton sacré nom en quatre lettres,

il s'amène avec sa sacrée trogne

et son Désir Imbécile d'Éclairage Universel.

Pauvre sacré bon Dieu de rien !

ce n'est pas ta faute, si tu as ce sale visage poilu

blanc et rosé de doux gâtisme,

c'est ce salaud qui a peint cette ordure,

c'est ce curé qui t'a collé au ciel,

avec son Désir Imbécile d'Éclairage Universel,

c'est lui qui t'a peinturluré cette face sénile

à son image, le sinistre vieillard

gâtant et dégâtant les fronts durs des hommes

per omnia saecula saeculorum.

Et moi, prêtre, je te crache au nom de Dieu à la figure,

— c'est par hygiène,

et c'est un geste rituel —

et je m'adresse à cet homme mort

ce tout petit homme mort

— tu ne le vois pas ? idiot, tu le tiens dans ta main,

tu l'as cloué sur deux morceaux de bois —

Homme mort mon vieux frère

Homme mille et mille fois mort ;

en tous pays mille et mille fois assassiné

par cette race pullulante des rats qui parlent à Dieu,

Tu avais des yeux, mon vieux frère, et qui voyaient !

tu avais une voix qui réveillait les morts-vivants millénaires,

qui réveillait une vie violente au cœur des esclaves,

tu avais au complet tout le pauvre petit bagage d'un

homme,

tu as tout donné

tes yeux, ta bouche et tout le reste,

à tes frères pour qu'ils se fassent un Dieu

avec tes pauvres débris d'homme.

Tu donnas tout.

L'homme que tu avais été n'était plus.

Et tout à coup, tu fus face à face

avec le Néant de Dieu.

Ce soir-là, sur le mont des Oliviers,

toi, l'homme qui te reniais homme,

toi, seul, déjà sacrifié jusqu'à la moelle de l'âme,

tu vis le propre néant de ta face

devant toi

tu vis Dieu face à face de néant,

Oh ! oui alors en cet instant quel éclair

quelle colonne fulminante sur la terre

entre ton néant d'homme et le néant de Dieu

tu avais tué ton passé d'homme

tu avais tué ton espoir d'avenir divin

Alors oh! oui alors seulement ce fut l'unique présence

de l'Homme, de Dieu,

de l'Homme identique à Dieu dans son néant,

identique pourtant en un instant, le seul,

Christ, néant d'homme, sur la montagne aux Olivier-

Christ, néant de Dieu, sur la montagne aux Olivier-

tu te vis, tu vis Dieu, Dieu te vit

dans le miroir fulgurant et sans forme...

alors, toi, crapule, — tu peux hurler,

mes ongles à travers le col de ta soutane

agrippent déjà ton cœur pourri,

et des cohortes millénaires d'esclaves,

tes victimes, mes frères, mes dieux,

sont la force de mes bras, donc

donc tu sais que tu vas claquer comme une puce

entre mes ongles — "y a pas de bon dieu

y a pas de bon dieu", crapule,

"y a pas de bon dieu" dit la rumeur humaine de mes bras,

alors toi tu as pris mon vieux frère

— comment pouvait-il ne pas se laisser tuer,

après l'éclatement de cette vie sur la Montagne —

tu as bavé sur son visage d'homme,

tu l'as insulté du nom de roi,

tu l'as cloué sur cette vergue et sur ce mât,

tu lui mis dans la bouche tes paroles menteuses

et tu lui soufflas ton vent de peste dans les reins.

Et, curé, tu as pris la barre de ce Bateau,

traîné par sa voile pantelante de chair humaine,

le long des siècles,

et ce Bateau —je dis bien : ce Ba-teau,

ce formidable Bateau

monté pour des siècles par toi, curé,

ce Bateau nommé Chrétienté

traîné par des cohortes pantelantes d'esclaves

le long des siècles chrétiens,

ce Bateau tu le prêtas, [moyennant des rétributions fort honorables, n'est-ce pas, Pape?]

à des rois: ils t'amenaient leurs galériens,

puis aux mouches qui s'abattirent sur les charognes royales,

car cette bourgeoisie t'amène aussi ses galériens

[ — mais, attention, mon petit curé ! ceux-ci, je crois, ne s'en laisseront sans doute plus conter pendant bien longtemps —]

Et le long des siècles chrétiens

ta parole de mensonge, par quatre bouches évangélistes,

enflées du Désir Imbécile d'Eclairage Universel,

trahit la chair immobile de mon vieux frère,

cloué au mât et à la vergue,

irresponsable de ton Bateau, chacal,

lui qui fit le Néant de Dieu avec le Néant d'Homme

oui... mais lui aussi qui coule en cohortes de chairs humaines

dans les veines de mes doigts qui se resserrent

et tiens, voici ton sale cœur qui claque,

tu es crevé, rat.

Ce n'est pas fini à si bon compte ;

un de crevé, mille renaissent :

n'approchez pas, vermine ecclésiastique.

La voile de chair pantelante vogue toujours,

le Cadavre de mon vieux frère, aveugle, sourd,

traîne toujours le Bateau,

le Bateau Chrétienté dans les siècles.

Il n'avait pas voulu cela... Mais

mais après tout, ce Cadavre est Cadavre,

j'ai beau t'aimer du fin fond du désespoir,

homme mon vieux frère, tu n'es plus qu'une charogne.

Ton corps torturé, que tu nous jetas en pâture,

il pue comme puera mon cadavre d'homme,

il est mangé par des millions de vers

catholiques romains, par des vers

orthodoxes, par des vers

protestants, par des vers

plus grouillants et plus conformes les uns que les autres

à la vraie pureté authentique de la grande pestilence chrétienne,

et partout, à l'Est sous les noms divers

de Krishna, de Bouddha, de Fô,

tous retombés à la même charogne,

partout mon vieux frère sous trente-six noms

tu es mangé par des millions de vers

plus grouillants et plus conformes les uns que les autres

à la vraie pureté authentique de la grande pestilence

brahmanique, de la grande pestilence

bouddhique, de la grande pestilence

lamaïste, de la grande pestilence

taoïste, de la grande pestilence universelle

de la puante odeur de sainteté.

Charogne crucifiée, fleurit les cimetières ;

car ta vie, mon vieux frère, a quitté ce Bateau,

ta vie, déjà distribuée entre nous tous,

un peu avant la fameuse histoire de la croix,

là-haut, sur la montagne aux Oliviers,

où tu sacrifiais l'Homme et Dieu dans le même Néant.

Ta vie n'est plus dans ce cadavre en croix;

elle a vomi ce Bateau et toute la race de cancrelats,

qui parlent de Dieu, sous la quadruple protection

des saintes gueules évangélistes.

Ta vie s'est multipliée dans des foules sans nombre,

dans des cohortes d'hommes saignants,

torturés toujours par les mêmes bourreaux,

sous la sainte protection toujours des mêmes prêtrailles

per omnia saecula saeculorum

dans les siècles de Royauté de droit divin,

dans les siècles de Bourgeoisie de droit divin,

per omnia saecula saeculorum.

Si le Néant de Dieu fut Quelque Chose

en cet instant où en l'Homme il se nia,

Dieu tu es le bois d'ébène, la chair noire,

que la charité chrétienne des poux missionnaires

aide à mourir chrétiennement

— plusieurs dizaines par km de voie ferrée —

pour la plus grande gloire de la civilisation chrétienne,

pour tirer le bateau Chrétienté,

Dieu serpentin aux millions de têtes noires

qui te roules de souffrance au travers de l'Afrique,

en toi se mûrit, se pèse et d'avance se savoure

la vengeance de mon vieux frère, et toi,

Dieu serpentin aux milliards de têtes jaunes

qui éclatent sous les balles de coton,

sous les bombes des avions bénis au départ

par une main chrétienne,

Dieu vivant, sur tes têtes innombrables

et renaissantes s'use la guillotine,

le sang du vieux frère coule aussi dans tes veines,

et mûrit et savoure déjà sa vengeance

à travers aussi le Dieu noir et blanc

qui piétine tout le long de l'Amérique,

à travers le Dieu aux millions de têtes pâles,

aux mains noires, mais,

mais bientôt rouges, mais

mais pardon mon vieux frère,

pardon de t'avoir sali du nom de Dieu.

C'est tout ton sang qui gonfle ces peaux d'hommes,

y a pas de bon dieu, y a pas de bon dieu,

ton sang océan rouge où tu noieras enfin,

y a pas de bon dieu, ce milliard de curés,

de sous-curés, d'archis-curés, de saligauds,

y a pas de bon dieu, à toi,

à toi la Parole

à toi, humain Néant de Dieu :

quand les cinq doigts de ta main rouge

auront essuyé la face du monde,

alors, campe devant toi le passé humain,

vise au cœur, pan !

et seul, ayant purifié la face du monde

par le feu de la vengeance des vieux frères,

de toute vermine, de toute cette vermine

qui te redoute déjà et te soupçonne

sous le nom de l'Antéchrist,

seul, être aux têtes pâles, jaunes, noires,

seul, oui, véritable Antéchrist,

— Antéchrist pour faire trembler cette vermine chrétienne,

cette vermine bouddhiste, cette vermine

brahmaniste, lamaïste, taoïste, —

seul dans cet instant délivré

des mensonges de passé ou d'avenir,

tu recommenceras le grand miracle

— mais cette fois, par le feu de la vengeance

du vieux frère, ne laisse pas renaître la vermine —

seul face à face avec le Néant de Dieu

tu connaîtras dans ce miroir fraternel

et fulgurant

LA REALITE.

René Daumal

(El Anderson.)

* * * * *

Antaŭ multaj jaroj

vivis unu reĝo, kiu tiel amis belajn novajn vestojn, ke li elspezadis sian

tutan monon, por nur esti ĉiam bele ornamita. Li ne zorgadis pri siaj soldatoj,

nek pri teatro kaj ĉaso, esceptinte nur se ili donadis al li okazon montri

siajn novajn vestojn. Por ĉiu horo de la tago li havis apartan surtuton, kaj kiel pri ĉiu alia

reĝo oni ordinare diras: "Li estas en la konsilanejo", oni tie ĉi

ĉiam diradis: "La reĝo estas en la vestejo."

En la granda urbo, en kiu li loĝis, estis tre gaje; ĉiun

tagon tien venadis multaj fremduloj. Unu tagon venis ankaŭ du trompantoj, kiuj

diris, ke ili estas teksistoj kaj teksas la plej belan ŝtofon, kiun oni nur

povas al si prezenti; ke ne sole la koloroj kaj desegnoj de tiu ĉi ŝtofo estas

eksterordinare belaj, sed la vestoj, kiujn oni preparas el tiu ĉi ŝtofo, havas

la mirindan econ, ke al ĉiu, kiu ne taŭgas por sia ofico aŭ estas tro malsaĝa, ĝi restas nevideblaj.

"Tio ĉi estas ja bonegaj vestoj!" pensis la reĝo;

"havante tian surtuton, mi ja povus sciiĝi, kiu en mia regno ne taŭgas por

la ofico, kiun li havas; mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! Jes, la

ŝtofo devas tuj esti teksita por mi!" Kaj li donis al la ambaŭ trompantoj

grandan sumon da mono antaŭe, por ke ili komencu sian laboron.

Ili starigis du teksilojn, faris mienojn kvazaŭ ili laboras,

sed havis nenion sur la teksiloj. Tamen en la postuloj ili estis tre fervoraj

kaj postuladis la plej delikatan silkon kej la plej bonan oron. Tion ĉi ili

metadis en siajn proprajn poŝojn kaj laboradis super la malplenaj teksiloj, kaj

eĉ ĝis profunda nokto.

"Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis!"

ekpensis la reĝo, sed kaptis lin kelka timo ĉe la penso, ke tiu, kiu estas

malsaĝa aŭ ne bone taŭgas por sia ofico, ne povas vidi la ŝtofon. Li estis

kvankam konvinkita, ke li pro si ne devas timi, tamen li preferis antaŭe sendi

alian personon, por vidi, kiel la afero staras. ĉiuj homoj en la tuta urbo

sciis, kian mirindan forton la ŝtofo havas, kaj ĉiu kun senpacienco jam volis

vidi, kiel malsaĝa lia najbaro estas.

"Mi sendos al la teksistoj mian maljunan honestan

ministron!" pensis la reĝo, "li la plej bone vidos, kiel la ŝtofo

elrigardas, ĉar li estas homo saĝa kaj neniu pli bone taŭgas por sia ofico, ol

li!"

Tiel la maljuna bonkora ministro iris en la salonon, en kiu

la ambaŭ trompantoj sidis antaŭ la malplenaj teksiloj kaj laboris. "Dio,

helpu al mi!" ekpensis la maljuna ministro, larĝe malfermante la okulojn,

"mi nenion povas vidi!" Sed li tion ĉi ne eldiris.

La ambaŭ trompantoj petis lin alveni pli proksime kaj

demandis, ĉu ĝi ne estas bela desegno kaj belegaj koloroj. ĉe tio ĉi ili

montris la malplenan teksilon, kaj la malfeliĉa ministro uzis ĉiujn fortojn por

malfermi bone la okulojn, sed li nenion povis vidi, ĉar nenio estis.

"Mia Dio!" li pensis, "ĉu mi estas malsaĝa?

tion ĉi mi neniam supozis kaj tion ĉi neniu devas sciiĝi! ĉu mi ne taŭgas por

mia ofico? Ne, neniel mi povas rakonti, ke mi ne vidas la teksaĵon!"

"Nu, vi ja nenion diras!" rimarkis unu el la

teksantoj.

"Ho, ĝi estas bonega, tre ĉarma!" diris la maljuna

ministro kaj rigardis tra siaj okulvitroj. "Tiu ĉi desegno kaj tiuj ĉi

koloroj! Jes, mi raportos al la reĝo, ke ĝi tre al mi plaĉas!"

"Tre agrable al ni!" diris la ambaŭ teksistoj kaj

nomis la kolorojn kaj komprenigis la neordinaran desegnon. La maljuna ministro

atente aŭskultis; por povi diri tion saman, kiam li revenos al la reĝo; kaj

tiel li ankaŭ faris.

Nun la trompantoj postulis pli da mono, pli da silko kaj oro,

kion ili ĉiam ankoraŭ bezonis por la teksaĵo. Ili ĉion metis an sian propran

poŝon, en la teksilon ne venis eĉ unu fadeno, sed ili, kiel antaŭe, daŭrigadis

labori super la malplenaj teksiloj.

La reĝo baldaŭ denove sendis alian bonkoran oficiston, por

revidi, kiel iras la teksado kaj ĉu la ŝtofo baldaŭ estos preta. Estis kun li

tiel same, kiel kun la ministro: li rigardadis kaj rigardadis, sed ĉar krom la

malplena teksilo nenio estis, tial li ankaŭ nenion povis vidi.

"Ne vere, ĝi estas bela peco da ŝtofo?" diris la

trompantoj kaj montris kaj klarigis la belan desegnon, kiu tute ne ekzistis.

"Malsaĝa mi ja ne estas! pensis la sinjoro, tial sekve

mi ne taŭgas por mia bona ofico. Tio ĉi estas stranga, sed almenaŭ oni ne devas

tion ĉi lasi rimarki!" Tial li laŭdis la ŝtofon, kiun li ne vidis, kaj

certigis ilin pri sia ĝojo pro la belaj koloroj kaj la bonega desegno. "Jes,

ĝi estas rava!" li diris al la reĝo.

ĉiuj homoj en la urbo parolis nur pri la belega ŝtofo.

Nun la reĝo mem volis ĝin vidi, dum ĝi estas ankoraŭ sur la

teksiloj. Kun tuta amaso da elektitaj homoj, inter kiuj sin trovis ankaŭ la

ambaŭ maljunaj honestaj oficistoj, kiuj estis tie antaŭe, li iris al la ruzaj

trompantoj, kiuj nun teksis per ĉiuj fortoj, sed sen fadenoj.

"Nu, ĉu tio ĉi ne estas efektive belega? diris ambaŭ

honestaj oficistoj. Via Reĝa Moŝto nur admiru, kia desegno, kiaj koloroj!"

kaj ĉe tio ĉi ili montris sur la malplenan teksilon, ĉar ili pensis, ke la

aliaj kredeble vidas la ŝtofon.

"Kio tio ĉi estas!" pensis la reĝo, "mi ja

nenion vidas! Tio ĉi estas ja terura! ĉu mi estas malsaĝa? ĉu mi ne taŭgas kiel

reĝo? tio ĉi estus la plej terura, kio povus al mi okazi. Ho, ĝi estas tre

bela", diris tiam la reĝo laŭte, "ĝi havas mian plej altan

aprobon!" Kaj li balancis kontente la kapon kaj observadis la malplenan

teksilon; li ne volis konfesi, ke li nenion vidas. La tuta sekvantaro, kiun li

havis kun si, rigardadis kaj rigardadis, sed nenion pli rimarkis, ol ĉiuj

aliaj; tamen ili ĉiam ripetadis post la reĝo: "Ho, ĝi ja estas tre

bela!" Kaj ili konsilis al li porti tiujn ĉi belegajn vestojn el tiu ĉi

belega materialo la unuan fojon ĉe la solena irado, kiu estis atendata. "Rava,

belega, mirinda!" ripetadis ĉiuj unu post la alia kaj ĉiuj estis tre

ĝojaj. La reĝo donacis al la ambaŭ trompantoj kavaliran krucon kaj la titolon

de sekretaj teksistoj de la kortego.

La tutan nokton antaŭ la tago de la parado la trompantoj

pasigis maldorme kaj ekbruligis pli ol dekses kandelojn. ĉiuj povis vidi, kiel

okupitaj ili estis je la pretigado de la novaj vestoj de la reĝo. Ili faris

mienon, kvazaŭ ili prenas la ŝtofon de la teksiloj, tranĉadis per grandaj

tondiloj en la aero, kudradis per kudriloj sen fadenoj kaj fine diris:

"Nun la vestoj estas pretaj!"

La reĝo mem venis al ili kun siaj plej eminentaj korteganoj,

kaj ambaŭ trompantoj levis unu manon supren, kvazaŭ ili ion tenus, kaj diris:

"Vidu, jen estas la pantalono! jen estas la surtuto! jen la mantelo! kaj

tiel plu. ĝi estas tiel malpeza, kiel araneaĵo! oni povus pensi, ke oni nenion

portas sur la korpo, sed tio ĉi estas ja la plej grava eco!"

"Jes!" diris ĉiuj korteganoj, sed nenion povis

vidi, ĉar nenio estis.

"Via Reĝa Moŝto nun volu plej afable demeti viajn plej

altajn vestojn, diris la trompantoj, kaj ni al Via Rega Moŝto tie ĉi antaŭ la

spegulo vestos la novajn."

La reĝo demetis siajn vestojn, kaj la trompantoj faris,

kvazaŭ ili vestas al li ĉiun pecon de la novaj vestoj, kiuj kvazaŭ estis

pretigitaj; kaj ili prenis lin per la kokso kaj faris kvazaŭ ili ion alligas -

tio ĉi devis esti la trenaĵo de la vesto - kaj la reĝo sin turnadis kaj

returnadis antaŭ la spegulo.

"Kiel belege ili elrigardas, kiel bonege ili

sidas!" ĉiuj kriis, "Kia desegno, kiaj koloroj! ĝi estas vesto de

granda indo!"

"Sur la strato oni staras kun la baldakeno, kiun oni

portos super Via Reĝa Moŝto en la parada irado!" raportis la ĉefa

ceremoniestro.

"Nu, mi estas en ordo!" diris la reĝo. "ĉu ĝi

ne bone sidas?" Kaj ankoraŭ unu fojon li turnis sin antaŭ la spegulo, ĉar

li volis montri, ke li kvazaŭ bone observas sian ornamon.

La ĉambelanoj, kiuj devis porti la trenaĵon de la vesto,

eltiris siajn manojn al la planko, kvazaŭ ili levas la trenaĵon. Ili iris kaj

tenis la manojn eltirite en la aero; ili ne devis lasi rimarki, ke ili nenion

vidas. Tiel la reĝo iris en parada marŝo sub la belega baldakeno, kaj ĉiuj

homoj sur la stratoj kaj en la fenestroj kriis: "Ho, ĉielo, kiel

senkomparaj estas la novaj vestoj de la reĝo! Kian

belegan trenaĵon li havas al la surtuto! kiel bonege ĉio sidas!" Neniu volis lasi

rimarki, ke li nenion vidas, ĉar alie li ja ne taŭgus por sia ofico aŭ estus

terure malsaĝa. Nenia el la vestoj de la reĝo ĝis nun havis tian sukceson.

"Sed li ja estas tute ne vestita!" subite ekkriis

unu malgranda infano. "Ho ĉielo, aŭdu la voĉon de la senkulpeco!"

diris la patro; kaj unu al la alia murmuretis, kion la infano diris.

"Li estas tute ne vestita; tie staras malgranda infano,

kiu diras, ke li tute ne estas vestita! Li ja tute ne estas vestita!"

kriis fine la tuta popolo. Tio ĉi pikis la reĝon, ĉar al li jam mem ŝajnis, ke

la popolo estas prava; sed li pensis: "Nun nenio helpos, oni devas nur

kuraĝe resti ĉe sia opinio!" Li prenis teniĝon ankoraŭ pli fieran, kaj la

ĉambelanoj iris kaj portis la trenaĵon, kiu tute ne ekzistis.

* * * * *

Le point de départ

Tout a commencé dans les années 1870. Bialystok est alors une ville quadrilingue: on y parle polonais, yiddish, russe et allemand. Dans cette bourgade, qui fait partie de l'empire des tsars, un jeune garçon vit de douloureuses blessures psychologiques, crucifié qu'il est entre quatre communautés, quatre religions, quatre langues, quatre alphabets, quatre haines. Là, bien plus qu'ailleurs, le simple fait de s'exprimer vous catalogue. Ou vous vous exposez au mépris, ou vous vous assurez une complicité. Tout événement se déroule sur une arrière-fond d'identités ethno-culturelles exacerbées. Si un Polonais a un problème administratif à régler, il est impensable que le fonctionnaire russe parle la langue de son interlocuteur, mais c'est la mort dans l'âme et l'esprit de vengeance au coeur que le Polonais baragouine sa requête en russe.

Rilke a dit un jour qu'un écrivain écrivait parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Le jeune Zamenhof a jeté les bases de l'espéranto pour la même raison: il ne pouvait pas faire autrement. Les identités culturelles étaient vécues, à Bialystok, comme mutuellement agressives. Or, leur manifestation première était la langue, et l'accent. Dans ce contexte, employer la langue de l'autre, ce n'est pas seulement lui reconnaître une supériorité contre laquelle l'amour propre se révolte, c'est aussi s'astreindre à une infinité d'acrobaties grammaticales, lexicales et phonétiques, c'est parcourir un terrain semé de pièges qui semblent placés là pour mieux vous faire tomber dans le ridicule et l'infériorité.

Ce climat d'hostilité et d'humiliation traumatise Zamenhof, garçon à la fois sensible et surdoué. La situation est intolérable. Il faut faire quelque chose pour que chacun, tout en gardant sa culture propre, puisse communiquer avec autrui sans ces blessures d'identité socio-culturelle qui forment la trame de la vie quotidienne à Bialystok.

Pour cela, il faut une langue qui n'appartienne à aucun peuple et dont les structures suivent le mouvement naturel de l'expression linguistique, une langue où l'on ne doive pas faire d'acrobatie, une langue accessible aux petits, aux obscurs, aux sans-grade. Avec la foi naïve de la jeunesse, l'adolescent se met au travail, associant la logique implacable de l'enfance, dont il est encore si proche, à la méthode de l'artiste, qui vise la beauté et ne cesse de polir et de repolir son oeuvre.

Quelles chances a-t-il d'aboutir? Raisonnons, si vous le voulez bien, en parieurs. Auriez-vous parié, vous, pour l'oeuvre d'un garçon de 17-18 ans, perdu dans une petite ville provinciale d'un pays provincial, qui s'était attelé à une tâche démesurée: donner l'impulsion à une langue nouvelle?

Une histoire faite d'épreuves

Reprenons cette histoire étape par étape. Voici que le père du jeune homme l'envoie étudier au loin et lui fait promettre de cesser son jeu linguistique. N'est-il pas réaliste de prévoir que le garçon va comprendre l'absurdité de son projet? En fait, il persiste. Quand il a 27 ans, il décide de publier le fruit de son travail. Il fait le tour des éditeurs. Mais ces hommes ne sont pas fous: aucun n'en veut. Il fera donc imprimer à ses frais une petite brochure, minable, car il n'a guère d'argent. Sans accès à un réseau de librairies, quelles chances a-t-il de la diffuser? Vous miseriez sur lui, un parfait inconnu, à ce moment-là?

Le projet fait tout de même quelques adeptes, essentiellement dans l'Empire russe. Une revue commence à paraître dans cette ébauche de langue. Tolstoï, enthousiasmé, se met à y écrire. Mais il tombe en disgrâce et la censure tsariste interdit cette publication, seul lien existant entre les premiers usagers. Apprenant cette nouvelle, vous parieriez, vous, qu'une langue vivante naîtra progressivement d'un projet aussi mal parti?

Mais la vie n'est pas logique. Dans les cinq parties du monde, des gens découvrent ce langage et se mettent à l'apprendre. Les linguistes se gaussent: chaque locuteur, disent-ils, va être victime de ses habitudes phonétiques, grammaticales, sémantiques. Ces gens ne se comprendront pas. Pour qui pariez-vous à ce moment-là? Pour le jeune amateur, ou pour les spécialistes unanimes?

Certes, au premier congrès, qui se tient à Boulogne-sur-Mer en 1905, les usagers de la langue se comprennent parfaitement, mais pourquoi prendrait-on au sérieux un petit groupe de farfelus? Dans l'optique des salons parisiens, qui, à l'époque, donnent le ton pour tous et sur tout, la langue n'est pas faite pour séduire. Elle est pleine de k, de j, de consonnes affublées d'accents circonflexes ridicules. Elle donne une impression d'étrangeté et de barbarie. Toute l'intelligentsia du monde, ou à peu près, la rejette. Le manque de réalisme de l'auteur apparaît d'ailleurs dans le choix saugrenu de consonnes à circonflexe qui n'existent dans aucune imprimerie, de sorte que si l'on veut publier quelque chose dans cette langue, il faut commencer par faire fondre de nouveaux caractères d'imprimerie. Allons, un peu de bon sens! Parier ne fût-ce que pour la survie de cette langue, c'est jeter son argent par les fenêtres.

La guerre de 1914 éclate. Zamenhof meurt. Faites vos jeux, Mesdames et Messieurs... Qui accepte de miser sur cette langue orpheline, symbole de relations entre égaux dans un monde agité par la loi du plus fort?

Nous arrivons aux années 20. A la Société des Nations, la délégation iranienne propose d'adopter l'espéranto dans les relations internationales. Ahurissement général! Et branle-bas de combat chez les grandes puissances. "Il faut enterrer ce projet, dangereux pour notre suprématie culturelle!" Ces États sont influents et riches, leurs délégués ne reculent pas devant la mauvaise foi la plus éhontée. Une fois encore, le projet est ridiculisé et écarté. Honnêtement, est-ce sur lui que vous auriez misé?

Voici l'avènement de Staline et d'Hitler. Pour Hitler, l'espéranto est la langue de la conspiration juive et des francs-maçons, pour Staline, celle du cosmopolitisme bourgeois. Dans les années 40, ces deux hommes exercent le pouvoir sur la quasi-totalité de l'Europe continentale. L'espéranto est interdit, ses stocks de livres sont liquidés, bon nombre de ses partisans sont enfermés dans les camps de concentration. Au Japon, en Chine, en Espagne, au Portugal, les régimes au pouvoir pratiquent à son égard une politique moins violente, mais qui va dans le même sens. Pour quelle issue raisonnablement parier à cette époque, sinon pour la mort de l'espéranto à bref délai?

La fin de la deuxième guerre mondiale voit l'entrée en scène de l'interprétation simultanée. Celle-ci résout apparemment le problème de la communication dans les congrès et conférences, mais, en fait, elle déguise mal une évolution qui donne à l'anglais une suprématie incontestée. Il est manifeste pour tous que l'anglais tend au monopole dans les relations internationales. C'est la langue des agences de presse, des multinationales, de l'édition scientifique aussi bien que des chansons sur lesquelles, dans le monde entier, danse une jeunesse habillée à l'américaine.

La situation actuelle

Face à ce Goliath, l'espéranto est un David, petit au point d'être pratiquement invisible. Voyant les rivaux en présence, qui, raisonnablement, va parier pour lui? Comment miser sur une langue que ne soutient aucun vaste mouvement social, que les puissances d'argent ignorent, que les médias passent sous silence, que l'intelligentsia dénigre ou croit mort-née? Abondamment agressée tout au long de son histoire, tant sur le plan de la politique que des idées, elle n'a aucun allié, aucune aide extérieure. A une époque où l'image est reine, elle n'a pas les moyens de faire de la publicité. Elle n'a pour se propager que ses qualités intrinsèques.

Et cependant, si l'on se fonde sur des critères objectifs, comme la production de livres, la participation aux réunions internationales, l'aire géographique couverte par les petites annonces de la presse espérantophone, la quantité de manifestations, les émissions régulières à la radio, le nombre de localités où la langue de Zamenhof est représentée, etc., on s'aperçoit que, avec des hauts et des bas suivant les aléas de la vie politique et économique, l'espéranto n'a jamais cessé de se propager et que, depuis une dizaine d'années, en particulier, sa progression connaît une remarquable accélération.

Si, en 1976, 30 universités l'enseignaient, on en compte cette année 125, soit une multiplication par plus de 4 en 10 ans. L'espéranto sert de véhicule à une production littéraire considérable, qui va en se développant. C'est la langue du monde dans laquelle on traduit le plus de chansons. Il est parlé chaque jour à la radio dans des pays aussi différents que la Chine et la Pologne. Il est le moyen de communication quotidien de nombreux couples binationaux. Il est la langue maternelle d'un certain nombre d'enfants. Et l'étude objective du rapport efficacité/coût le révèle, dans la communication interculturelle, bien supérieur à l'anglais ou au recours à la traduction et à l'interprétation simultanée.

Si vous aviez tenu entre les mains la petite brochure de Zamenhof en 1887, auriez-vous imaginé qu'un peu moins d'un siècle plus tard, le congrès international le plus vaste de toute l'histoire de Chine se déroulerait à Pékin dans cette langue, dont le germe tout neuf se présentait à vos yeux? Auriez-vous parié à cette époque qu'en 1986 il ne se passerait pas un seul jour sans qu'il n'y ait quelque part dans le monde une conférence, un congrès, une rencontre internationale tenus en espéranto? Telle est pourtant la réalité.

Le rôle de l'affectivité individuelle

Ce décalage entre des paris sensés et la réalité vérifiable devrait nous interroger. En fait, tous ces jugements négatifs partent d'une même erreur: on néglige de vérifier la réalité, c'est-à-dire de déterminer comment l'espéranto fonctionne en pratique par comparaison avec les autres systèmes de communication en usage dans les situations interculturelles. En outre, on surestime les pressions extérieures et sous-estime le rôle de l'affectivité individuelle dans un processus de propagation et de vitalisation linguistiques.

Si la langue de Zamenhof manifeste une vitalité plus grande que certaines langues à statut officiel, comme le gaélique et le romanche, c'est parce que l'être humain aime créer, jouer, être libre et aimer.

Les structures de l'espéranto stimulent la créativité langagière, brimée chez chacun, dans les autres langues, depuis l'entrée à l'école. Elles donnent au langage une coloration ludique qui suscite le mépris des gens qui se prennent au sérieux, mais qui répond à une demande psychologique importante ancrée dans nos tréfonds. Par sa souplesse grammaticale, lexicale et stylistique, l'espéranto donne un sentiment de liberté dans l'expression qu'aucune langue ne confère au même degré, et ce, sans imposer de longues années d'étude. Et surtout, il permet de nouer des amitiés réelles et durables par-delà les frontières culturelles et répond ainsi à un besoin affectif plus profond qu'on ne le croit généralement.

Le fait est qu'en un siècle d'existence, l'espéranto a tissé sur toute la surface du globe d'innombrables réseaux d'amitiés entre personnes de toutes les couches sociales, de tous les milieux culturels. Sur ce terrain-là, il n'a pas de rival.

Il serait en droit de regarder de haut tous ceux qui, depuis un siècle, perdent leurs paris contre lui. Mais ce n'est pas son style. Il ne s'impose pas. Il lui suffit d'être, et de vivre. Disponible, pour ceux qui veulent jouer le jeu. Discret, voire invisible, pour ceux qui lui préfèrent des systèmes plus coûteux, plus injustes et plus compliqués. Tout juste attristé qu'on le prenne si souvent pour ce qu'il n'est pas et qu'on perçoive si mal encore tout ce qu'il peut apporter, dans les relations entre les peuples, non seulement à l'amitié et à la facilité, mais aussi à la justice et au respect de la dignité linguistique de chacun.

BULONJAPRELEGO

THE DEMAND TO be safe in relationship inevitably breeds sorrow and

fear. This seeking for security is inviting insecurity. Have you ever

found security in any of your relationships? Have you? Most of us want

the security of loving and being loved, but is there love when each one

of us is seeking his own security, his own particular path? We are not

loved because we don't know how to love.

What is

love? The word is so loaded and corrupted that I hardly like to use it.

Everybody talks of love - every magazine and newspaper and every

missionary talks everlastingly of love. I love my country, I love my

king, I love some book, I love that mountain, I love pleasure, I love

my wife, I love God. Is love an idea? If it is, it can be cultivated,

nourished, cherished, pushed around, twisted in any way you like. When

you say you love God what does it mean? It means that you love a

projection of your own imagination, a projection of yourself clothed in

certain forms of respectability according to what you think is noble

and holy; so to say, `I love God', is absolute nonsense. When you

worship God you are worshipping yourself - and that is not love.

Because we cannot solve this human thing called love we

run away into abstractions. Love may be the ultimate solution to all

man's difficulties, problems and travails, so how are we going to find

out what love is? By merely defining it? The church has defined it one

way, society another, and there are all sorts of deviations and

perversions. Adoring someone, sleeping with someone, the emotional

exchange, the companionship - is that what we mean by love? That has

been the norm, the pattern, and it has become so tremendously personal,

sensuous, and limited that religions have declared that love is

something much more than this. In what they call human love they see

there is pleasure, competition, jealousy, the desire to possess, to

hold, to control and to interfere with another's thinking, and knowing

the complexity of all this they say there must be another kind of love,

divine, beautiful, untouched, uncorrupted.

Throughout the world, so-called holy men have maintained that to look

at a woman is something totally wrong: they say you cannot come near to

God if you indulge in sex, therefore they push it aside although they

are eaten up with it. But by denying sexuality they put out their eyes

and cut out their tongues for they deny the whole beauty of the earth.

They have starved their hearts and minds; they are dehydrated human

beings; they have banished beauty because beauty is associated with

woman.

Can love be divided into the sacred and

the profane, the human and the divine, or is there only love? Is love

of the one and not of the many? If I say,`I love you', does that

exclude the love of the other? Is love personal or impersonal? Moral or

immoral? Family or non-family? If you love mankind can you love the

particular? Is love sentiment? Is love emotion? Is love pleasure and

desire? All these questions indicate, don't they, that we have ideas

about love, ideas about what it should or should not be, a pattern or a

code developed by the culture in which we live.

So to go into the question of what love is we must first ideals and

ideologies of what it should or should not be. To divide anything into

what should be and what is, is the most deceptive way of dealing with

life.

Now how am I going to find out what this

flame is which we call love - not how to express it to another but what

it means in itself? I will first reject what the church, what society,

what my parents and friends, what every person and every book has said

about it because I want to find out for myself what it is. Here is an

enormous problem that involves the whole of mankind, there have been a

thousand ways of defining it and I myself am caught in some pattern or

other according to what I like or enjoy at the moment - so shouldn't I,

in order to understand it, first free myself from my own inclinations

and prejudices? I am confused, torn by my own desires, so I say to

myself, `First clear up your own confusion. Perhaps you may be able to

discover what love is through what it is not.'

The government says, `Go and kill for the love of your country'. Is

that love? Religion says, `Give up sex for the love of God'. Is that

love? Is love desire? Don't say no. For most of us it is - desire with

pleasure, the pleasure that is derived through the senses, through

sexual attachment and fulfilment. I am not against sex, but see what is

involved in it. What sex gives you momentarily is the total abandonment

of yourself, then you are back again with your turmoil, so you want a

repetition over and over again of that state in which there is no

worry, no problem, no self. You say you love your wife. In that love is

involved sexual pleasure, the pleasure of having someone in the house

to look after your children, to cook. You depend on her; she has given

you her body, her emotions, her encouragement, a certain feeling of

security and well-being. Then she turns away from you; she gets bored

or goes off with someone else, and your whole emotional balance is

destroyed, and this disturbance, which you don't like, is called

jealousy. There is pain in it, anxiety, hate and violence. So what you

are really saying is, `As long as you belong to me I love you but the

moment you don't I begin to hate you. As long as I can rely on you to

satisfy my demands, sexual and otherwise, I love you, but the moment

you cease to supply what I want I don't like you.' So there is

antagonism between you, there is separation, and when you feel separate

from another there is no love. But if you can live with your wife

without thought creating all these contradictory states, these endless

quarrels in yourself, then perhaps - perhaps - you will know what love

is. Then you are completely free and so is she, whereas if you depend

on her for all your pleasure you are a slave to her. So when one loves

there must be freedom, not only from the other person but from oneself.

This belonging to another, being psychologically nourished

by another, depending on another - in all this there must always be

anxiety, fear, jealousy, guilt, and so long as there is fear there is

no love; a mind ridden with sorrow will never know what love is;

sentimentality and emotionalism have nothing whatsoever to do with

love. And so love is not to do with pleasure and desire.

Love is not the product of thought which is the past.

Thought cannot possibly cultivate love. Love is not hedged about and

caught in jealousy, for jealousy is of the past. Love is always active

present. It is not `I will love' or `I have loved'. If you know love

you will not follow anybody. Love does not obey. When you love there is

neither respect nor disrespect.

Don't you know

what it means really to love somebody - to love without hate, without

jealousy, without anger, without wanting to interfere with what he is

doing or thinking, without condemning, without comparing - don't you

know what it means? Where there is love is there comparison? When you

love someone with all your heart, with all your mind, with all your

body, with your entire being, is there comparison? When you totally

abandon yourself to that love there is not the other.

Does love have responsibility and duty, and will it use

those words? When you do something out of duty is there any love in it?

In duty there is no love. The structure of duty in which the human

being is caught is destroying him. So long as you are compelled to do

something because it is your duty you don't love what you are doing.

When there is love there is no duty and no responsibility.

Most parents unfortunately think they are responsible for

their children and their sense of responsibility takes the form of

telling them what they should do and what they should not do, what they

should become and what they should not become. The parents want their

children to have a secure position in society. What they call

responsibility is part of that respectability they worship; and it

seems to me that where there is respectability there is no order; they

are concerned only with becoming a perfect bourgeois. When they prepare

their children to fit into society they are perpetuating war, conflict

and brutality. Do you call that care and love?

Really to care is to care as you would for a tree or a plant, watering

it, studying its needs, the best soil for it, looking after it with

gentleness and tenderness - but when you prepare your children to fit

into society you are preparing them to be killed. If you loved your

children you would have no war.

When you lose

someone you love you shed tears - are your tears for yourself or for

the one who is dead? Are you crying for yourself or for another? Have

you ever cried for another? Have you ever cried for your son who is

killed on the battlefield? You have cried, but do those tears come out

of self-pity or have you cried because a human being has been killed?

If you cry out of self-pity your tears have no meaning because you are

concerned about yourself. If you are crying because you are bereft of

one in whom you have invested a great deal of affection, it was not

really affection. When you cry for your brother who dies cry for him.

It is very easy to cry for yourself because he is gone. Apparently you

are crying because your heart is touched, but it is not touched for

him, it is only touched by self-pity and self-pity makes you hard,

encloses you, makes you dull and stupid.

When

you cry for yourself, is it love - crying because you are lonely,

because you have been left, because you are no longer powerful -